表紙

金柑(ミカン属)

高さ3mほどのミカン科の常緑低木。枝はとげがほとんど無く、葉柄に狭い翼(よく)がある。夏に1~3個の小さな白い花を付け、果実は球形か短卵形で黄金色をしている。生薬では金橘(きんきつ)といわれ、風邪や咳止め、抗菌や利尿にも役立つとされている。

自律神経のバランスを整えてごきげん生活

自律神経は、内臓の働きや血流の流れ、代謝や体温を調節するなど、私たちが意識的に行うことができない生命を維持するための大切な神経です。私たちの体は細胞でできており、これらの一つ一つの細胞が活動するためには十分な酸素と栄養が必要です。そのエネルギーを運ぶ血流をコントロールしているのが自律神経です。そして自律神経は、「血管を収縮させ心身ともに興奮状態にさせる交感神経」と「血管を緩めることで興奮にブレーキをかけリラックスした状態にさせる副交感神経」に分けられます。つまり日中や活動している時に活発になるのが「交感神経」、夜間や寝ている時に活発になるのが「副交感神経」です。この2つの神経がバランスよく働くことによって心身ともにごきげんでいられるようになります。

※一つでも当てはまり、その状態が慢性的に続いていれば自律神経が乱れている可能性が高いといえます

【自律神経を整えるポイント】

1、生活リズムを整える

朝の過ごし方:30分早起きをして朝バタバタしないようにする。

少量でもいいので朝食を食べることからはじめましょう。

夜の過ごし方:39~40度のお風呂に15分浸かる。

【入浴方法】

①心臓から遠い場所からかけ湯をする

②最初の5分で肩までつかる

③残りの10分でみぞおちまでの半身浴

激しい動きはせずに意識的にゆっくり過ごす。24時までにねる。

2、腸内環境を整える

「幸せホルモン」と呼ばれるセロトニンは腸内で作られます。食物繊維や発酵食品を積極的に摂りましょう。特に海藻類や納豆やオクラ、とろろなどのねばねば食材がおすすめです。またセロトニンの原料の「トリプトファン」を多く含む鶏肉などを意識して食べるのもよいでしょう。

3、適度な運動

ウォーキングやストレッチなどの深呼吸をしながらでもできるような軽い運動は血流がよくなり身体を軽くしてくれます。やる気が出ないときは、背筋を伸ばし手を大きく振って早足で歩くと気持ちも前向きになれるでしょう。

4、メンタルケア

「他人は他人、自分は自分」という考えをもつ。他人の目や言動は気になるものです。気にしないことより放っておくという考え方に変えていきましょう。「笑顔」を作ってみる。口角をあげて笑顔を作ると顔の筋肉の緊張がほぐれ血流や神経の流れが改善します。笑顔になること笑うことは運気をアップする開運行動にもつながります。まずは作り笑いでもよいので笑顔になることを心がけてみましょう。

心が落ち着く「1:2の深呼吸」

①鼻から3~4秒かけて息を吸う

②口をすぼめ6~8秒間かけてゆっくり長く口から息を吐く

自律神経は乱れるものです。大切なのは乱れないように乱さないように頑張ることでなく乱れた時にもとに戻せる生活を整えることです。自律神経を大切にごきげんに過ごしましょう。

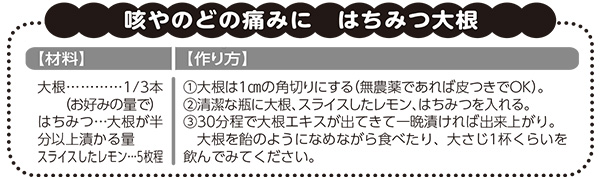

台所は薬の宝庫 はちみつ

はちみつと人との関わりは古く、日本においては「日本書紀」にはちみつに関する記述があり、平安時代には供え物として扱われていたと伝えられています。中国最古の薬物書「神農本草経」には「気を益し、中を補い、痛みを止め、毒を解し、衆病を除き、百薬を和す」と書かれているようです。

栄養・殺菌効果があるのは純粋はちみつ

はちみつには純粋はちみつと加工処理をされた加糖はちみつや精製はちみつがあります。加工処理をされたはちみつは、調味料としての用途が主となります。純粋はちみつは、天然成分100%の生のはちみつを分離器で採蜜し厳しい品質基準を満たし栄養成分が損なわれず殺菌効果が期待できます。

はちみつの成分

ビタミンB群などのビタミン、亜鉛など12種類のミネラル、バリンなどのアミノ酸、酵素、ポリフェノールなどの成分がバランスよく含まれています。砂糖と比べて栄養成分が豊富で砂糖の1/3の用量でほぼ同じ甘さが得られカロリーを抑えることができます。はちみつの主成分は果糖とブドウ糖の単糖類で体内のエネルギーとしてすばやく吸収されるため、胃や腸に負担がかかりにくく疲れたときや運動中のエネルギー補給に優れています。

はちみつの効果

保湿効果が高くポリフェノールによる抗酸化作用との相乗効果で喉の粘膜を保護します。はちみつに含まれるオリゴ糖・グルコン酸は乳酸菌やビフィズス菌などの腸内細菌のエサとなり善玉菌を増やす働きがあるので腸内環境を整えてくれます。

注意点

腸内環境の整っていない1歳未満の乳児は、はちみつに混入しているボツリヌス菌によって乳児ボツリヌス症という食中毒を発症するリスクがあるため与えないようにしましょう。

純粋はちみつに含まれる糖は15℃以下で結晶化してしまうので冷蔵庫には入れずに常温で保管しましょう。また熱により栄養素が減少してしまうので温めるときは45~60℃のお湯で容器ごと湯煎しましょう。